你放心将你的孩子交给AI吗?人类教育的核心永远是人与人的联结

可汗学院创始人萨尔曼・可汗与彭凯平的对谈,聚焦AI浪潮下教育的未来走向。可汗在新书《教育新语》中指出,传统教育正经历“物种大灭绝”,但变革中仍有坚守。

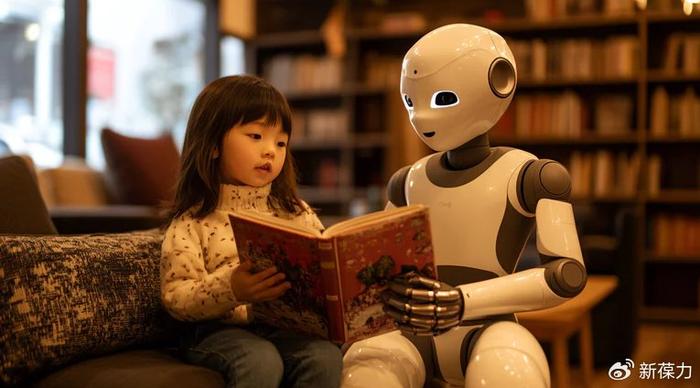

AI并非取代教师,而是如“数字助教”承接重复性任务,教师可转向激发学生好奇心、培养批判性思维等不可替代的人际互动工作。一对一教育效果显著,但资源有限,AI或能助力实现规模化个性化教学,同时学校仍需保留同伴互动,培养合作与沟通能力。

未来教育需聚焦两类能力:从事知识经济工作,需夯实数学、读写等基础,兼具创业思维与跨学科能力;从事人性化工作,要强化沟通、共情等“动心”能力。AI可成为“韧性训练师”,通过干预措施帮学生提升抗挫力,还能革新评估体系,兼顾学术能力与创造力等软技能。

对家长而言,AI可成为亲子纽带,辅助了解孩子学习,设计互动活动。家长可主动向孩子请教AI使用,借技术增进陪伴。可汗强调,AI是“火种”,其价值取决于人类运用方式,教育变革的核心是培养能驾驭技术、兼具硬实力与软实力的人。

技术放大差距:AI与在线教育时代的认知鸿沟

在线教育与AI技术为学习带来新可能,却也加剧了人与人的差距。17岁巴哈马少女借免费的可汗学院自学,11岁掌握微积分,后在美国旁听研究生课程,受导师启发解决了困扰数学界四十年的猜想,虽无高中学历仍被录取攻读博士。这印证了优质资源能助有动力者突破局限。

然而,多数人难享技术红利。有人依赖AI讨论数学,却因AI迎合式反馈陷入自我满足,遭遇学者否定才认清现实;新加坡学生用AI搜索学习相关问题,AI对正反观点均予肯定,使其获得错误满足。陶哲轩等顶尖学者能高效利用AI,正因具备分辨AI价值与谬误的能力。

AI和推荐算法的反馈机制易让人沉浸在自我认同中,过去五年人们已受算法影响加深偏见。技术本可让资源匮乏者获新知,但能主动把握机会的人寥寥。认知差距决定了技术只会放大而非缩小人与人的鸿沟。

对个体而言,需清醒认识:迎合未必正确,要保持开放思维,用技术做有价值的事,借AI提升专业能力,若难脱颖而出,坦然做快乐的普通人亦无妨。

AI高考成绩超清北:人类教育与价值的新思考

AI在高考中展现惊人实力,多款主流大模型能考上985,豆包大模型甚至达清北水平,尤其数学接近满分。但这与人类顶尖数学能力有本质区别:AI靠刷题攻克结构化的高考数学,而人类数学研究需抽象思考、定义问题的创造力,依赖自驱力与沉浸探索精神,这是AI目前无法企及的。

AI推理能力进步改变生活与工作,如成为随身向导、提升内容整理效率,还能辅助创作;多模态能力也显著提升,可处理图表题,但视频理解仍存注意力漂移、时空连续理解不足等难题。文科方面,AI对有标准答案的题目表现尚可,却难在作文等需情感、价值观表达的领域突破。

面对AI冲击,教育需转型。应试教育虽高效筛选人才,但未来更应注重培养学生自驱力与“自我发展”,家长应关注孩子兴趣,善用AI提升学习效率而非仅追求分数。AI理论上可拉平教育鸿沟,实则可能放大差距,唯有主动学习、善用技术者能把握机会。

对个体而言,AI是提升效率的工具,人类在定义问题、承担风险、追寻意义感等方面不可替代。未来,应借AI解放自身,探索更多可能,彰显“生而为人”的独特价值。